こないだ東京ステーションギャラリーに初めて行ってきました。

島鉄です。

そもそも、なぜ東京ステーションギャラリーに行ったのか。

それは冒頭の写真にある「生誕120年 安井仲治 僕の大切な写真」に興味をひかれたからです。

安井仲治氏の作品は恥ずかしながら「流氓ユダヤ」くらいしか知らなかったので、丁度良い機会だったな。

— 島鉄@はにわ会【埋物の庭】 (@pentaro1129) 2024年3月4日

子供が入院して回復する姿に驚きながら、病院の檻の中の動物に思いを馳せる「犬(1935)」

出征する友人と別れ、遊ぶ幼い姉妹を写した「夕(1938)」もお気に入り。https://t.co/F8Fucxnroh

駅にあるチラシを持って帰る習性のある島鉄にとっては、稀によくあることです。

それほど写真に詳しいわけではありませんが、いそのくんが写真好きなので、ほんの少しだけ気になるところがないと言えば嘘になるおそれがあるかもしれない。

とゆーわけで東京駅までやってきました。丸の内口に東京ステーションギャラリーはあります。

東京駅丸の内駅舎は2012(平成24)年の改修で大正期の姿に復元され、まさに東京の玄関口・東京の顔ともいえるレトロ建築です。

もっぱら東海道新幹線を使うときくらいしか東京駅へ足を運ばない島鉄にとっては、駅舎も丸の内口も新鮮な気分です。

さて、ここ東京ステーションギャラリーはJR東日本発足後、1年を迎えた1988年に開業した比較的新しい美術館です。館内は東京駅の中に建造されただけあって、駅舎創建当時の赤レンガや鉄骨が見え、面白いです。

展覧会の感想をTwitterで投稿してそのまま……とゆーのもなんだか勿体ないなあ、と思いはにわ通信でご紹介。

勿体ないと言いつつポスト(ツイート)も併用するスタイル。

東京ステーションギャラリー初めて来た。戦中に早世した写真家、安井仲治展。労働者、工場やクレーン、自然物など被写体は多岐にわたる。自身が美しいと感じたものを撮る、としたうえで偶然重なったトタン板の切れ端を映している(「秩序」1935)のがよかった。https://t.co/ZCV9Gbh9Ks pic.twitter.com/Cm3Qa8nQRH

— 島鉄@はにわ会【埋物の庭】 (@pentaro1129) 2024年3月4日

安井仲治について

そもそも、安井仲治氏とはどのような写真家だったのでしょうか。

安井仲治は大阪に生まれ、18歳で関西の名門・浪華写真俱楽部に入会。写真家としてまたたく間に頭角を現わし、日本全国にその名が知られる存在になりました。欧米の先進的な写真表現や理論をいちはやく受容し理解した安井は、それらを換骨奪胎することで新しい表現を次々に生み出していったのです。しかし、当時の写真界で安井が傑出した理由はそれだけではありません。独自の被写体を見出す感性こそ、余人をもって代えがたい安井の魅力だと言えるでしょう。混沌とした世界の一隅にカメラを向け、そこに隠された美を抽出する安井の卓越したセンスは、日本全国のアマチュア写真家たちから高い評価を受けました。さらに戦前日本写真界のフロントラインをひた走った安井の表現は、のちに森山大道や福島辰夫などの名だたる写真家や評論家・写真史家を瞠目させます。こうして安井仲治の名は日本写真史に刻まれることになったのです。

引用:東京ステーションギャラリー 展覧会「生誕120年 安井仲治 僕の大切な写真」 https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202402_yasui.html (2024年3月9日参照)

安井仲治氏は関西の写真界で頭角を現し、戦中に若くして亡くなりますが、戦後にも影響を表した存在だと分かります。

また、「欧米の先進的な写真表現や理論をいちはやく受容し理解した」とある通り、1926年フランス・パリで刊行された美術誌『カイエ・ダール』や日米間の外交関係が悪化し、検閲でページが切り取られているアメリカのフォトグラフ雑誌『ライフ』などが展示されています。

なかでもヴェルナー・グラフ「映画と写真」展(1929)の『新しい写真家がやってくる!』展示キャプションには、「映画と写真」展の写真部門が「独逸国際移動写真展」(1931年)として日本に巡回し日本の写真家の多くが衝撃を受けた、とありました。

日本では1930年代から関西を中心にそれまでの絵画に影響を受けたピクトリアリズムとは異なる新興写真と呼ばれる表現運動が勃興します。

その新興写真の旗手となったのが、木村伊兵衛氏や安井仲治氏です。

なるほど、「独逸国際移動写真展」の衝撃が新興写真を生んだのですね。

「生誕120年 安井仲治 僕の大切な写真」展では1920年代、1930年代(都市、静物、シュールレアリスムにそれぞれ分けて展示)、1930年代-1942年(不易と流行)の写真およびネガコンタクトプリント・資料が展示されています。

この展示は「僕の大切な写真」とある通り、飾られている写真は安井仲治氏自身が美しいと思ったものたちで、それはなにも特別なものとは限らないというのが良いです。

被写体の中には美しい、というイメージのないモノもありますが、必ず1枚は美を感じさせる写真があるはずです(島鉄の場合はトタン板の切れ端でした)。

シュールレアリスム写真もコラージュ*1は用いず、小学校の教材模型などを使い、どう超現実的な写真を撮るか工夫されていて面白いです。

展示されている作品のうち兵庫県立美術館所蔵のものが多かったのですが、少し前に回顧展が行われていました。こちらの記事でも安井仲治氏の日本写真界における影響や作風が伝わってきます。

昔読んだ『日本芸術写真史』(西村智弘著 2008年 美学出版)でも、安井仲治氏が報道写真と前衛写真どちらにも興味を持ち、社会性の高い写真(労働者や流氓のユダヤ人などを被写体)からシュールレアリスム写真まで幅広い写真を撮影していたことが記されていたなぁ。

画の面白さ

画の面白さ……と見出しにつけましたが、少しだけ構図の妙と言われるものが分かった気がします。

島鉄自身はふだん写真を撮るときは水平かどうかくらいしか気にしないのですが……。

画として面白い、と思ったのは水平を崩した2枚の写真。

— 島鉄@はにわ会【埋物の庭】 (@pentaro1129) 2024年3月4日

官憲と民衆の激突する「メーデーの写真(1931)」

ピサの斜塔のように傾いて屹立する灯台が印象的な「帽子(1936)」

職業斡旋所の前を横切る自転車が中心に据えられ、左右の暖簾と対称になっている「スケッチ(1933)」も目を引いたな。

Twitterに投稿した通り……なのですが

「メーデーの写真(1931)」は手前に警官隊、奥に民衆がいる構図で、水平ではなく左斜めに傾いています。水平を崩すことで写真に動きが出て、赤旗を振る群衆の勢いが抑えられない印象を受けます。

ムンカーチ・マールトンの影響を受けている、とキャプションにありました。

同氏はスポーツ写真やファッション写真を得意とした躍動感あふれる写真を特徴とした写真家です。なるほどなあ。

「帽子(1936)」と投稿していますが、正しくは「海濱(1936)」でした。

奥から背を向けた二人の人物・灯台・藤のカゴが写されており、こちらも水平ではなく右に傾いているためどこか不安な印象を与えます。高い建物が斜めになっているのが不安感の原因なのかな。手前に無造作に置かれた藤のカゴは灯台と同じく傾いています。

「スケッチ(1933)」は水平を崩していませんが、職業あっせん所の左右の暖簾と走り去る自転車(ちょうど写真の中央に来た瞬間をとらえています)が対称にとらえられ思わず目が釘付けになる写真でした。いわゆるシンメトリー構図というやつですね。

他にも日本統治時代の朝鮮半島に真の労働する人々を見た、という「ネギの花」作品群や、日章旗と旭日旗が振られるなかピントが一人の赤子を背負う婦人に当てられた「惜別(1939-40)」、実験動物や労働者、サーカス団などに向けるまなざし……。

なかなか興味深い写真が沢山ありました。

「僕の大切な写真」のなかに「私のお気に入りの写真」を見つけられる展覧会だな、と月並みな感想を抱いて1時間半以上じっくり展示を楽しんだ島鉄でした。

写真展の記事なのに写真がないではないか、と思われたかもしれません。

「生誕120年 安井仲治 僕の大切な写真」は写真撮影禁止なので許してください。

実際に足を運んでみてもらえると幸いです。

とはいえ東京駅に近くない方も多いですし、「安井仲治 写真」で検索すると何枚か写真がヒットするので見てみて下さい。

写真作品集や図録、展覧会アーカイブなどで作品に触れることもできます。

買おうかな、作品集。

東京駅の展示もおもろい

東京ステーションギャラリーは、前述のとおり丸の内駅舎内にあるため東京駅の貴重な土木遺産も展示されています。

たとえば創建時の駅舎南北ドームの3階回廊を支えていたブラケットが月の満ち欠けデザイン、なんて知りませんでした。

このブラケット戦災復興工事で撤去されたため長らくデザイン不明でしたが、復原工事中に偶然発見されます。

こうして、現在は復原された月の満ち欠けデザインのブラケットが配置されています*2。

戦災復興工事では木材不足のため、ドイツの「新興木構造」と呼ばれる短い木材を金具でつなげる構法でトラス(屋根を支える骨組み)が作られていました。

このまえ取りあげた松江城の柱が木材不足で短い「通し柱」を用いていたことを思い出します。いつの時代も頭をつかって素材不足に対応しているのだなあ。

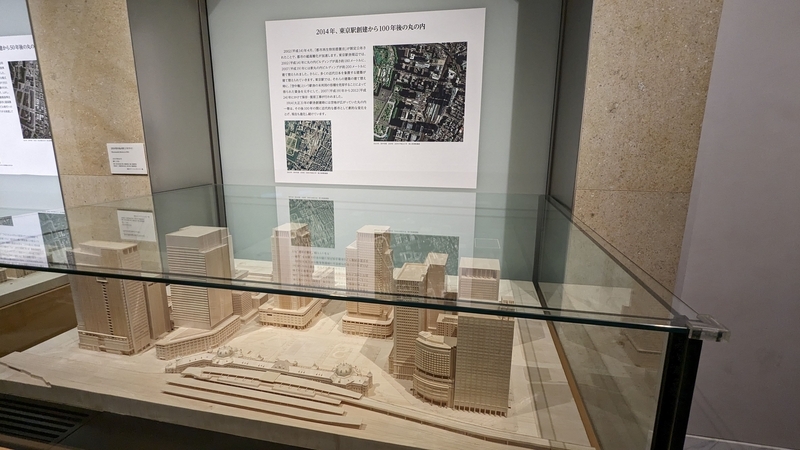

東京駅周辺の変化について、ジオラマが展示されており俯瞰することができます。

最初は何もなかった丸の内が開発され、やがて東京駅を見下ろす高い建物が林立するように……。

また、よく見てみると駅前のビルが再開発後も下層部分においてはデザインが残されていることが分かります。

元東京中央郵便局のJPタワー(KITTE)や丸の内ビルディングなどですね。

日常生活では通過点でしかない駅ですが、ちょっと足を止めて寄り道するのも悪くない。

と、東京ステーションギャラリー誕生の意図通りの思いを抱いて帰路についた島鉄でした。